建築家、設計事務所が考える、気配・動線・距離感──感覚から整える間取り設計で、家族が無理なく心地よく暮らせる家を。

『人生は間取りで変わる』。

そう聞いて

ドキリとした方へ・・・・・・。

「ちょっと大げさじゃないのか?」

そう思うのも自然です。

やまぐち建築設計室は、

間取りが変わることで

家族関係が修復されたり、

家事のストレスが消えたり、

暮らしのリズムが整った

住まい手さんの姿を何度も見てきました。

それはなぜか。

間取りとは「線」ではなく、

「感情の道筋」だからです。

人はまず、思考よりも感覚で

空間を判断します。

その後に理由を「つづき」として

作っていきます。

この「無意識の快」を

建築でつくることこそ、

設計者に求められる設計力です。

「暮らし」と「図面」の間にあるもの。

まず最初に、

間取りとは「動線」だけでは

ありません。

たとえば、

以下のような問いを

常に設計の出発点に据えています。

・家族が朝、どこで顔を合わせるか?

・誰がどのくらいの時間、どこで過ごすのか?

・一人になりたい時間、どう空間で受け止めるか?

こうした問いへの「こたえ」は、

家族の構成や暮らし方、

性格や気質によって全く異なります。

つまり「正解のない設計」において、

最も大切なのは、

「身体感覚」と「心地よさの閾値(しきいち)」を

丁寧に拾い上げることにあります。

パーソナルエリアと

暮らしの「距離感」をデザインする。

・距離を「詰める」ことが

正解ではない

現代は「家族の絆」や

「コミュニケーション」が

重視される傾向があります。

けれども、

家族であっても、

一定の「距離感」こそが

健全な関係を保つ

鍵になる場面も少なくありません。

設計においては、

この「距離感」を

物理的にどう反映するかが

非常に重要です。

たとえば・・・・・。

キッチンに立つ人が、

視線を遮られることで集中できるか?。

子ども部屋と

LDKとの間に「ワンクッション」の

スペースがあるか?。

ご夫婦の寝室に「空気のゆとり」があるか・。

余白という言葉で

表現する事が多いですが

これを「やわらかいゾーニング」と

呼んでいます。

図面に見えない

「暮らしの温度」を設計する・・・・・。

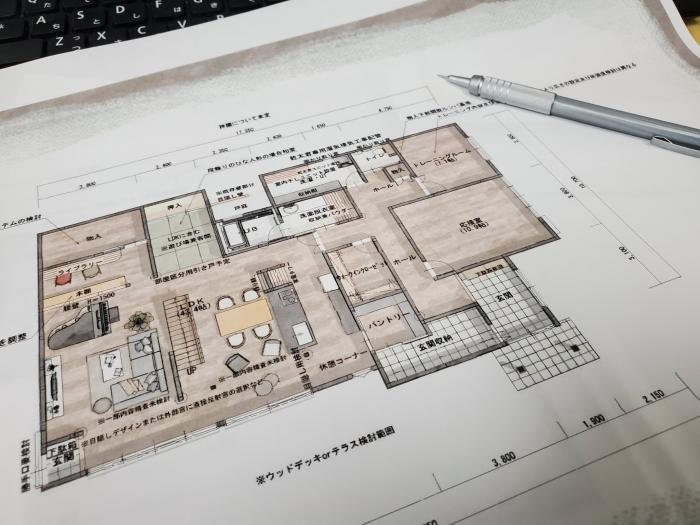

今回のblogの最初にご覧いただいた

画像(※掲載中)には、

動線と空間の

緻密な配慮が見て取れます。

たとえばその画像のプランでは、

来客動線と家族動線を明確に分離し、

生活感を適度にコントロール。

玄関とシューズクロークを

直線でつなぎ、

帰宅→片づけ→手洗い→LDKの流れを

シームレスに構成。

パントリーからキッチン

家事室へと連なる「裏動線」で、

生活の裏側にリズムを持たせている。

こうした設計は、

間取りの美しさだけでなく、

「暮らしの温度」を

一定に保つ工夫でもあります。

暮らしの時間帯別動線デザイン。

朝・昼・夜

それぞれのストレスを消す設計術。

◾朝の動線:

慌ただしさの中に自動化を。

起床 → 洗面 → 着替え → 朝食 → 片づけ → 玄関

この流れを

引っかかりなく

動けるようにすることが、

朝のストレスを軽減します。

たとえば:

・洗面とファミリークローゼットの一体化

・パントリーが玄関横に配置され、

買い置きも動線に組み込まれている。

◾昼の動線:

在宅ワークや家事に緩急を。

テレワークと家事を両立するには、

「切り替え」のスイッチが

必要です。

パントリーの先にある

家事室やワークスペースが、

行動と意識を切り替える

拠点となります。

◾夜の動線:

家族が無理なく集まれる設計。

照明計画、TVの視聴角、

配膳のしやすさなどを通じて、

リビングに

自然と家族が戻ってくる場を

つくります。

回遊動線が「感情のストレス」を

減らす理由・・・・・。

よくある間取りの失敗に、

「人と人がぶつかる動線」

があります。

・洗面所でのすれ違い

・玄関と脱衣所が重なる

・家事中に子どもが何度も行き来する

こうしたストレスの多くは、

経路が一点に

集中する設計にあります。

その解決策として有効なのが

回遊性のある動線設計です。

例えば:

・洗面脱衣所とパントリーが両方向からアクセス可能

・キッチンを中心にリビング・ダイニング・家事室がぐるりと回れる

・書斎やトレーニングルームにも「こもりすぎない抜け道」がある

これは単なる「便利」のための

工夫ではなく、

人の感情が滞らない

空気の流れを整える設計です。

誰かのための間取りではなく、

わたし達家族らしい間取りへ・・・・・。

家づくりを考えるとき、

多くの方が「人気の間取り」や

「失敗しない家事動線」といった

正解探しに走りがちです。

ですが、やまぐち建築設計室では

こう問いかけます。

その間取りは、

あなたの暮らしに合っていますか?。

たとえば・・・・・。

夫婦が交代制で

在宅ワークをするなら、

ワークスペースはどこに?。

3人兄弟で、

年齢差が大きいなら、

子ども部屋の構成は

どうあるべき?。

同居の親御さんとの生活リズムを、

どう建築が受け止められるか?。

そういった

細やかな暮らしの「かけら」を、

設計の中で丹念に拾い、

かたちにしていく。

それが、

あなたにとっての

暮らしの最適解をつくる、

建築家の仕事です。

〇関連blog

その動線と住まいの間取り、本当に暮らしに合っていますか?

https://www.y-kenchiku.jp/blog_detail583.html

家づくりの情報は、

今やどこにでもあふれています。

自分だけの経験が

全てではありませんし、

正解が無くて

最適解があるのが住まい造りです。

〇関連blog

10年後も心地よく暮らせる住まいを──建築家が考えるライフステージに寄り添う可変性のある間取り設計

https://www.y-kenchiku.jp/blog_detail592.html

ブログをご覧いただいている

皆さんにも

人生経験の中で

何度も考えや好みが変わっていく

そういう経験が

あったのではないですか?。

ご自身の毎日の仕事でも

そうではありませんか?。

家造りもそうです。

ライフスタイルの変化や

家族の変化が

そのまま暮らしに

直結するという事です。

〇関連blog

家族の気配と個の時間が自然に共存する和モダン×ホテルライクな住空間の設計。

https://www.y-kenchiku.jp/blog_detail547.html

変わらないという事が無くて

変わる事があるという

前提条件を大切に、

それらをを許容出来る家である事。

図面の線が、

人の心をつなぐ設計へ・・・・・。

間取りは、

ただの線とマス目の

集まりではありません。

その線の向こうには、

毎日の暮らしがあります。

その線のなめらかさに、

心地よさの正体があります。

その線の先に、

喜怒哀楽という

ご自身と家族の関係があります。

やまぐち建築設計室では、

見えない感覚と

言葉にならない不安を

かたちにする設計を

大切にしています・・・・・。

暮らしに程よい間取り。

それは、

今この瞬間だけでなく、

5年後、10年後にも

「ちょうどいい」が感じられるように。

やまぐち建築設計室は

その家に暮らす家族の過ごし方を

デザインする設計事務所です。

‐‐----------------------------------------

■やまぐち建築設計室■

奈良県橿原市縄手町387-4(1階)

建築家 山口哲央

https://www.y-kenchiku.jp/

住まいの設計、デザインのご相談は

ホームページのお問合わせから

気軽にご連絡ください

------------‐-----------------------------